| 出願番号 |

特願2005-228571 |

| 出願日 |

2005/8/5 |

| 出願人 |

国立大学法人名古屋大学 |

| 公開番号 |

特開2007-048776 |

| 公開日 |

2007/2/22 |

| 登録番号 |

特許第3870238号 |

| 特許権者 |

国立大学法人東海国立大学機構 |

| 発明の名称 |

レーザ装置及び波長変換装置 |

| 技術分野 |

電気・電子 |

| 機能 |

機械・部品の製造 |

| 適用製品 |

レーザ装置及び波長変換装置 |

| 目的 |

非線形媒体による二光子共鳴に最も合致するように第1のレーザの波長を設定した上で、第2のレーザの波長を掃引することで、所望の真空紫外領域の波長のレーザを高効率で得る。 |

| 効果 |

目的の波長のレーザを得るための非線形媒質を用いて、第1のレーザの照射によって非線形媒質において発生する二光子共鳴の大きさを非線形媒質のイオン電流で測定するようにして、このイオン電流の大きさに応じて、第1のレーザの波長を制御するようにしている。したがって、二光子共鳴状態に、第1のレーザの波長を合わせるのに精密な波長計などの測定装置を用いる必要がないので、装置が簡便となる。また、この非線形媒質のイオン電流により第1のレーザの波長を適正に制御することにより、目的のレーザを高利率で得ることができる。 |

技術概要

|

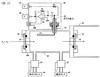

図1は、全体の構成を示したブロック図であり、図2は、電流測定装置を有する波長変換装置の構成を示した図である。エキシマレーザ10から出力される波長308nmのレーザは、スプリッタ12により2つのビームに分離され、それぞれ、色素レーザ14、16に入射する。色素レーザ16からは、波長424nmのレーザが出力され、第二高調波発生結晶18により、第1の波長212nmに変換されて、周波数ω↓1の第1のレーザとなる。一方、色素レーザ14からは、可視光領域の周波数ω↓2(第2の波長)の第2のレーザが出力される。この第1のレーザと第2のレーザは、波長変換装置である真空紫外発生用希ガスセル20に入射する。第1のレーザ及び第2のレーザは、石英窓30を介して、真空紫外発生用希ガスセル20に導入され、この希ガスを用いた四波混合レーザ発振法により、真空紫外領域内の所望の波長(例えば、100nm〜200nm)に変換される。真空紫外領域の波長に波長変換されたレーザは、LiF窓32を介して、目的の処理、例えば、分光を行う分光用チャンバー26に入射する。 |

| イメージ図 |

|

| 実施実績 |

【無】 |

| 許諾実績 |

【無】 |

| 特許権譲渡 |

【否】

|

| 特許権実施許諾 |

【可】

|